|

潜艇救援 生死存亡

俄“库尔斯克”号核潜艇沉没海底历时10天,最终以潜艇中全部

官兵牺牲而结束救援。从俄自信拥有救援的一切手段,四次救援对接

失败,到不拒绝一切外援,不仅暴露了俄海军在援潜救生能力方面的

不足,也进一步引起了人们对潜艇救援问题的关注。

“干救”与“湿救”

援潜救生的首要问题是救人,当潜艇失事沉于海底时,艇员可能

面临两种环境条件:一种是潜艇固壳完好,潜艇舱室维持在常压条件;

另一种是潜艇固壳破损,舱室内形成高压。在前种条件下,如果外界

救援设备能与潜艇脱险舱室对接,艇员可安然无恙地完成从潜艇常压

到救生设备的常压下转移,亦称“干救”,这是最理想的方案。如果

不能对接,艇员必须配带单人脱险装具,暴露于海水深度的高压下,

再进入救生设备内,实施高压下转移,亦称“湿救”。

如果潜艇固壳破损,艇员已暴露于高压下,也须实施高压下转移,

而艇员一旦暴露于高压,环境中的惰性气体会不断地溶于艇员的机体

组织中。因此,当艇员由这一压力返回常压时,必须缓慢地逐级减压,

即减压脱险,才能使溶解的惰性气体安全从体内释出。如果艇员上升

过快,溶解的气体就会以气泡形式大量释出,如同打开汽水瓶一样,

引起减压病甚至死亡。同样,如果艇员将暴露于高压的时间按规定严

格控制在数秒钟之内,使机体来不及吸收更多的惰性气体,即如离弦

之箭,快速上升至水面,亦可安全脱险。这就是不减压脱险。如果艇

员在高压下暴露时间过长,如24小时以上,艇员机体组织已为环境气

体所“饱和”,脱险后就要进行更长时间的“饱和减压”。因此,潜

艇失事时,必须根据当时条件,援潜救生能力和沉艇自救能力,确定

适宜的脱险方案。

集体脱险

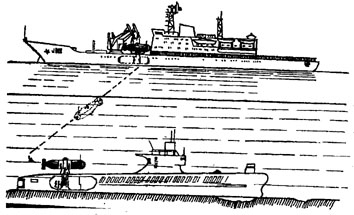

集体脱险是指应用救生船上的深潜救生艇或救生钟营救失事潜艇

艇员。当深潜救生艇或救生钟可以与沉艇对接时,艇员可直接从沉艇

进入救生艇内。当深潜救生艇或救生钟不能与沉艇对接,艇员可采用

自救的方法,经海水进入停在沉艇附近的救生艇或救生钟内。

深潜救生艇(如英国海军的LR5)是一种特殊设计的小型潜艇,

一般设有三个横向连接的球形舱室,前舱为驾驶舱,中舱、后舱为救

生舱。中舱下有与潜艇脱险舱口对接的裙罩,并配有一名救生员,负

责接应脱险艇员和救护。美国海军的深潜救生艇是最早应用的,以5

节的巡航速度可续航12小时,每次可营救24人,最大作业深度1050米。

深潜救生艇与失事艇的对接要求很严格,失事沉艇的坐沉角度、水流

等都会对对接造成影响,甚至不能对接。

当深潜救生艇与失事艇脱险舱对接成功,沉艇脱险舱门打开,艇

员即可依次进入深潜救生艇的救生舱并转入后舱,然后将艇员分批转

运到救生母艇或水面救生船上。如果沉艇由于破损在救援前舱室内已

处于高压条件,则救生艇与之对接后,其救生舱内压力必须调整至与

沉艇脱险舱压力相同(即衡压),才能完成上述人员的高压下转移。

但是,当艇员暴露于高压条件下,特别是像“库尔斯克”核潜艇所处

的102米深度,暴露如此长时间,救援问题就更为复杂了。舱内环境

压力、气体组分对艇员机体的影响均可能是致命的,即使救出艇员,

还有长时间的“饱和减压”问题。

如果救生艇不能与沉艇对接,而沉艇艇员仍处于常压条件下,通

过联络,在给沉艇补充氧气和给养的条件下,可以进行“湿救”。即

救生艇停在沉艇上方,调整救生舱内压与周围水压平衡,沉艇脱险舱

压亦调整至与周围水压平衡,艇员配带脱险装具经沉艇脱险舱,由水

中进入救生艇,再由救生艇将艇员转移到救生母艇或水面救生船的甲

板减压舱内完成减压。如此重复,直至将艇员完全救出。

值得一提的是,采用高压下营救,还涉及救生艇救生舱内的设计

压力问题,如美海军深潜救生艇救生舱内最大可承受0.5MPa绝对压(

相当于40米水深)。而英国的LR5救生舱内压可承受多少?能否达到1

.1MPa(相当于100米的水深),如果不能达到这一压力,又会有一系

列复杂医学和技术问题需要解决了。

救生钟为圆筒形或球形结构,上舱为工作舱(救护舱),下舱为

过渡舱。救生钟与沉艇的对接要求很高,当潜艇与救生钟平台倾斜达

15°时,就很难对接。由于救生钟一般不具有动力,应用过程中需由

救生母船吊放和回收,与深潜救生艇相比,其手段显然逊色得多。

单人脱险

单人脱险是指失事潜艇依靠自己的力量,组织艇员配带单人脱险

装具,或沿救生浮标逐级减压出水,即减压脱险;或配带快速上浮装

具,快速自由上升出水,即不减压脱险。前苏联海军在1948年就研制

了减压脱险装具,以后几经更新,装备部队。这种脱险装具在较浅深

度(60米以浅)还是可行的,若在大深度,例如100米,即使艇员在

该压下暴露20分钟,在上升至水面过程中也要设16个停留站。艇员每

上升一站,要停留数分钟减压,上升至水面需要90分钟,若无救生艇

或救生钟在附近接应,艇员在水下如此长时间减压,会带来许多问题。

此外,在60米以深,由于高压氮气对人体的麻醉作用,艇员还须使用

呼吸氦氧混合气的脱险装具。

与减压脱险方法不同,快速上浮脱险是指失事艇员配带快速上浮

脱险装具在潜艇脱险舱内快速加压到与舱外水压平衡后,打开舱门,

以2.7m/s的速度快速上升出水。这种方法系英国海军研究发展,并

在美海军及北约组织得到较为广泛的应用。1970年,英海军采用此方

法,已成功完成183米深度的快速上浮海上实验。快速上浮是目前较

为先进的潜艇艇员单人脱险方法,它具有调压时间短(艇员加压和高

压暴露时间仅为数秒钟),艇员上升速度快(以2.7m/s速度上升,

不需停留),减压脱险安全等特点。但是,这种方法仅限于在失事潜

艇舱室完好的情况下使用。

图一:快速上浮脱险示意图:潜艇快速调压舱和潜艇脱险抗浸服】(本

文图引自《潜水医学》)

图二:深潜救生艇水下援救示意图

杨德恭 (2000.08.25)

|